Vortrag von HEIDI SALAVERRÍA

Kuratiert von MICHAEL KRESS

TORSTEN BRUCH, Space Station, 2020

„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen,“ schrieb Albert Camus in seiner existenzialistischen Männerfantasie über das Absurde. Das mit dem Glück hat mich damals schon nicht überzeugt, als wir das Buch in der Schule gelesen haben. Aber re-gelrecht eingebrannt hat sich mir folgende Behauptung: „Das Absurde hängt ebenso sehr vom Menschen ab wie von der Welt. Es ist vorerst das einzige Band zwischen ihnen. Es bin-det sie so fest, wie nur der Hass Geschöpfe aneinanderketten kann.“ Dass Hass eine fatale Bindung zwischen Menschen erzeugen soll, fand ich als Diagnose so erschütternd wie zu-treffend. Seitdem verfolgt mich der Gedanke. Existenz als Einpendelung zwischen einem einsamen Heroismus der Vergleichgültigung einerseits und triumphierender Hassbindung an Konkurrenten andererseits wird nach wie vor gesellschaftlich prämiert, wie man allent-halben an den Chef- und Regierungsetagen studieren kann. Leistungsträgermodell, auch in der Kunst. Also noch aktuell der Gedanke.

Der Astronaut in Torsten Bruchs Arbeit ist ein sympathisches Gegenmodell, und er wirkt auf mich viel glücklicher als Sisyphos. Angefangen damit, dass er nicht alleine ist, auch wenn es sich um eine Gemeinschaft von Torstens handelt, aber jede/r ist ja viele. Außerdem ist das ganze Setting frei von Triumph-Gebärden. Die Astronauten wirken weder kosmisch verein-samt, noch hassgebunden oder symbiotisch bedürftig, sondern wie hochzufriedene Säuglin-ge. Dazu passt die pastellige Farbgebung, die an die seit einigen Jahren beliebten Neobie-dermeier-Cafés für junge Mütter und Babys erinnert, in denen ich tendenziell Platzangst bekomme. Hier jedoch ist alles voller Eingänge und Ausgänge, nichts ist eingesperrt. Die Torstens gleiten postödipal durch Kanäle ihres Raumschiffs (und die Fenster der Ausstel-lung), konzentriert auf ihr Schweben, mit irgendetwas beschäftigt, aber ohne Mangel, ich muss kurz denken: Pacman in Teletubbies-Ästhetik.

Dabei ist die Videoarbeit alles andere als kindisch, sondern eine kluge Meditation über die trügerischen Verheißungen von Kunst und Freiheit. Redlicher Humor ist für mich immer eine sehr ernste Angelegenheit und das Gegenteil von Klamauk.

Ein Mann baut ein Raumschiff-Uterus mit sich selbst darin. Aber nicht Reinhold-Messner-mäßig im Sinne des sich durch existenzielle Grenzerfahrung sportlich Selbst-gebären-Wollens (inklusive Austreibung der Abhängigkeit von der Mutter, um sich selbst zur Welt bringen). Eher geht er geschäftig seinem Attrappen-Traum nach, zuzüglich gleichzeitigem Attrappen-Bewusstsein abzüglich heroischer Echtheitsfantasie und der Verzweiflung, daran notwendig scheitern zu müssen (oder es zum Absurden zu verklären).

Oder noch einmal anders mit Judith Butler: Sie argumentiert in Gender Trouble dafür, dass Drag Queens keine Parodien gegebener und ursprünglicher Weiblichkeit darstellen. Statt-dessen zeigt die Parodie in diesem Kontext, dass Weiblichkeit (so wie jede Geschlechterper-formanz) auf Nachahmungen basiert. Sie schlägt deswegen den Begriff des Pastiche vor – eine Imitation ohne Original. Bezogen auf Torsten Bruchs Space Station: Sie parodiert eine Fantasie gegebener Künstlerschaft und seiner Freiheit, die es in echter und ungetrübter Ur-sprungsform gar nicht gibt, sondern die immer eine Attrappe darstellt (dem Pastiche ähn-lich). Aber wenn es gar nichts gibt, das ursprünglicher ist als die Attrappe, dann ist eine At-trappe, die zugibt, Attrappe zu sein, viel.

CORDULA DITZ, „Here’s looking at you“, 2009

Der Film Casablanca von 1942 ist einer der erfolgreichsten Hollywoodfilme aller Zeiten, und der vermutlich berühmteste Satz innerhalb dieses Superlativ-Films ist der aus der Schluss-Szene, in der Humphrey Bogart zu Ingrid Bergmann sagt: „Here’s looking at you, kid“ (schlimm), fälschlicherweise in der deutschen Synchronisation übersetzt mit: „Schau mir in die Augen, Kleines“ (auch richtig schlimm). Kontext: Kriegswirren, Rick/Bogart hilft dem Widerstandskämpfer und Liebes-Rivalen Victor László (Paul Henreid) am Ende des Films, vor den Nazis zu fliehen, Ilsa/Bergmann wird nicht gefragt, sondern direkt am Flughafen davon in Kenntnis gesetzt, dass sie nun mit dem Anderen (also Victor/Henreid) Casablanca und damit auch Rick/Bogart verlassen soll. Rick ist der Held, denn er rettet sie und den Riva-len und stellt damit sein eigenes Begehren zurück. Ihres allerdings auch, und vor allem wird sie wird gar nicht erst gefragt. Durch den Bechdel-Test fällt der Film damit krachend durch. (Benannt nach der Comiczeichnerin Alison Bechdel, Test-Fragen: Gibt es in dem Film min-destens zwei Frauenfiguren, die einen Namen haben? (Ja) Sprechen sie miteinander? (Nein) Sprechen sie miteinander über etwas anderes als Männer? (Nein))

Gut, der Film ist alt, aber sein ikonischer Status hält sich ebenso wie seine enervierende Blicklogik, die aufgrund ihrer hartnäckigen Aktualität immer wieder in den Blick genommen werden muss.

Cordula Ditz tut das in ihrem Video. Wie Negativ-Masken werden die Augenpartien in der Schluss-Szene ausgeschnitten, man sieht nur die Bewegungen von Augen und Augenumge-bung, alles andere ist schwarz. Das, was Masken klassischerweise verdecken – Augen, Au-genpartie, Brauen – wird hier hervorgehoben. Es gibt keinen Ton. Er guckt sie an, sie guckt zurück, trauerumflort. Die Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey hat in den Siebzigerjahren in ihrem Text Visuelle Lust und Narratives Kino die These aufgestellt, dass im klassischen Hol-lywoodfilm der männliche Blick dominiert, der Frauen zum Objekt macht. Dass der männli-che Blick im Film sich verdoppelt und sich verstärkt in der Perspektive des Kinopublikums auf den Film mit den blickenden Männern und angeblickten Frauen. Dass Frauen darin keine Position als aktive Akteurinnen haben. So weit, so schrecklich.

Aber was passiert eigentlich in dieser Szene? Er guckt ein bisschen mehr von oben nach un-ten, weil er größer ist, ansonsten bleiben Augen Augen. Augen können außerdem auch Mas-ken sein, oder Wände. Man darf den Fenster-zur-Seele-Kalenderspruch nicht überstrapazie-ren. Ich finde die Passage gerade nicht, aber ich meine, es war Simone de Beauvoir, die einmal gesagt hat, dass sie sich leider nicht dazu eigne, wie ein stiller See oder Wasser oder Himmel zu gucken. Anders formuliert: Auch vermeintliche Objekt-Augen gucken. Es gab sogar einmal Theorien darüber, dass der Blick eine Art Sehstrahl darstelle, sogar der Sehstrahl von Frauen. Die Blicklogik erweist sich bei näherem Hinsehen also als viel weniger eindeutig.

Es ist gar nicht so leicht, als Nicht-Native-Speaker zu verstehen, was „Here’s looking at you“ heißt. Irgendetwas zwischen Prost, auf dich, ich bin für dich da und ich finde dich toll. Vorher sagt Bogart noch: „Someday you’ll understand that. Not now,” was unfassbar herablassend ist (von dem „kid“ ganz abgesehen), aber tun wir nicht so, als wäre das längst passé. Nimmt man das Zitat hingegen wörtlich, wird es interessant leer. Er sagt eben nicht: Schau mir in die Augen, sondern: Hier ist das Auf-dich-Gucken. Von wem? Niemandem? Diese Unsichtbarmachung des eigenen Standpunkts ist ähnlich bezeichnend, als wenn Politiker oder Komiker sich öffentlich entschuldigen und sagen: Sollte sich jemand davon verletzt füh-len, dass ich Das-und-Das gesagt habe, entschuldige ich mich. Standpunktverwischung als Beitragsleistung zur Verrohung, kein Geradestehen, sondern eher: Wenn jemanden dieser Blitz getroffen hat, sorry, höhere Gewalt, habe ich nichts mit zu tun. Here’s looking at you, kid.

ANNIKA KAHRS, Chim Canh

So etwas habe ich noch nie gesehen: Im Kahrs Arbeit sehen wir verschiedene Szenen, in denen Männer ihre Vögel in mit Tüchern abgedeckten Käfigen auf öffentliche Plätze tragen (wir befinden uns in Vietnam, teils in der Innenstadt, teils auf dem Land). Dort hängen sie die Käfige an dafür vorgesehenen Stangen (wie an sehr hohen Wäscheleinen) auf, neben andere Vogelkäfige, und nehmen dann die Tücher ab. Sie gehen mit großem Bedacht vor, es vermittelt sich sofort, dass ihnen ihre Vögel wichtig sind. Es sind sehr schöne Käfige, fast schon Volieren. Die Männer sitzen in Gruppen zusammen, sprechen miteinander und offen-bar auch über ihre Vögel, die sie beobachten. Dazu essen und trinken und scherzen sie (einer spielt Computerspiele). Gleichzeitig ist die Szenerie beiläufig, eine Alltagspraktik. Dann und wann kommt ein Mann dazu, ein anderer geht wieder und nimmt seinen Vogel mit. Es ist ziemlich laut, man hört vor allem die Vögel singen, in der Stadt singen sie gegen den Ver-kehrslärm an.

Wie ich nun gelernt habe, handelt es sich um eine alte Tradition (die auch in China exis-tiert). Die Männer führen ihre Vögel in den Park oder auf den Platz aus, und die Idee ist, dass sie so an die frische Luft kommen und durch die Nähe zu anderen Käfigvögeln ihren Gesang schulen. Es ist eine gemeinschaftsstiftende Praktik und gleichzeitig geht es um Wettbewerb. Kriterien sind dabei sowohl die Schönheit, Größe und Form des Vogels, außer-dem, wie schön er singt und wie lange, im Internet stand: the longer, the more impressive. So formuliert, klingt die Angelegenheit geradezu phallisch. (möglicherweise meine Projekti-on westlichen Denkens). Frauen habe ich jedenfalls keine gesehen.

Mein erster Gedanke war, dass in dem Video der Zusammenhang von Schönheit und Grau-samkeit thematisiert wird. Richard Rorty hat einmal von dem „dunkel erahnten Zusammen-hang zwischen Kunst und Folter“ gesprochen. Man könnte denken, dass Schönheit nichts mit Grausamkeit zu tun hat, jedenfalls in der westlichen Tradition, die sich an Platons Annahme einer ewigen Idee des Schönen abarbeitet. Um zu verdeutlichen, wie beides zusammen-hängt, muss ich hier einen kleinen Exkurs zu Platons Ideenlehre einfügen: Er behauptet, dass der Wirklichkeitsgrad der Ideen höher ist als der Wirklichkeitsgrad der uns umgebenden Le-bewesen und Dinge. Die allerhöchste Idee ist die des Schönen, die ganz oben mit den Ideen des Wahren und Guten verschmilzt. Darauf muss man erst einmal kommen.

Aber natürlich steckt diese Theorie (wie alle interessanten Theorien) voller Widersprüche, denn andererseits hatte Platon keine besonders hohe Meinung von Künstlern. Er meinte, wenn die faktisch-empirische Wirklichkeit (wie wir sie heute nennen würden) nur eine Ab-bildung der Ideen ist, und damit einen abgeschwächten Wirklichkeitsgrad hat, dann ist eine Zeichnung oder Skulptur ja die Abbildung von einer Abbildung – quasi doppelt verwässert. Beispiel: Die Idee des Vogels wäre demnach wirklicher als der empirisch-faktische Vogel, welcher wiederum wirklicher wäre als eine Zeichnung von dem Vogel. Was hat das mit Grausamkeit zu tun? Die Ideenlehre führt zu einer Abwertung der empirisch-faktischen Welt und damit auch von Körperlichkeit (die ja bloß eine Abbildung der Idee des Körpers ist). Und wenn das Ziel darin besteht, die reinen Ideen zu schauen, dann muss man sich über diese weltliche Ebene hinwegsetzen, und zwar mit Gewalt.

Die höchste Ebene erreicht man nur, wenn die Philosophen, wie es im Höhlengleichnis heißt, andere zwingen, in die Sonne (Symbol für Ideen) zu schauen. Das schmerzt, und das muss auch schmerzen, denn nur so finden wir einen Weg aus der dunklen Höhle (der Scheinwirklichkeit) heraus, so Platon.

Dass wir Teil dieser schwächelnden Wirklichkeit sind, ist demütigend. Um noch einmal Ror-ty zu zitieren: Das, was allen Menschen gemeinsam ist, ist die Fähigkeit, gedemütigt wer-den zu können. Grausamkeit versucht, diese Demütigbarkeit zu bannen oder auszutreiben, indem sie sie an Anderen durchexerziert, am schlimmsten in der Folter. Grausamkeit er-nährt sich parasitär von der Ideenwirklichkeit (in die Gegenwart übersetzt: der Subjektivi-tät), die der anderen Person abgequält wird.

Bogen zur Kunst und zur Schönheit: In der modernen Vorstellung der Kunst darf der Künstler so ziemlich alles, wenn es der Schönheit dient. Ja, das Genie muss rücksichtslos sein, um Meisterwerke zu schaffen, Mitleid und Empathie verwässern. Übertragen auf die Vögel: Die Männer erfreuen sich an der Schönheit des Vogelgesangs. Ist es für die Vögel nicht eine Qual, dicht an dicht mit anderen Vögeln in Käfigen eingesperrt zu sein? Singen sie so laut und lang, weil sie um ihr Leben singen? Fliegen dürfen sie nicht, und ein eigenes Revier haben sie auch nicht. Ich bin keine Ornithologin, vielleicht ist es für die Vögel nicht schlimm, ich bezweifle das. Und besteht die Lust der Vogelbesitzer nicht vielleicht auch darin, dass sie der armen Krea-tur durch Gewalt den schönsten Gesang abgerungen haben – fast schon überirdisch schön, sozusagen ideal? Also, hat der womöglich grausame Genuss der Vogelbesitzer mit dem Traum davon zu tun, das Irdische zu transzendieren, und – stellvertretend durch die Schön-heit ihres Vogels – daran Anteil zu haben?

Wie gesagt, eine sehr westliche Sicht. Die binäre Logik des Westens (Körper-Geist, oben-unten, Idee-Materie, etc.) lässt sich auf den Osten so nicht übertragen. Eine substantivierte Idee des Schönen ist, wie der Sinologe Françios Jullien darlegt, asiatischem Denken völlig fremd. Was schön ist, wird prozesshaft gedacht, mehr wie ein Verb. Der Titel der Arbeit Chim Canh, so schreibt Kahrs, lässt sich nicht wörtlich übersetzen, steht aber für Ziervogel oder Singvogel. Er setzt sich aus den beiden Begriffen für Landschaft Canh und Vogel Chim zusammen. Der Begriff Landschaft kann zugleich dafür stehen, etwas zu betrachten, das schön ist. Ist es eurozentristisch, in dieser Alltagspraktik einen Zusammenhang von Schön-heit und Grausamkeit zu sehen?

MICHAEL KRESS, Adore – Fans are Artists, Artists are Fans, 2014

Michael Kress hatte mir vor Jahren von dieser Arbeit und ihrem Entstehungsprozess erzählt. Am stärksten hängengeblieben war: Es ging darum, dass Künstler:innen sich an ein Musik-stück erinnern, das mit einem Schlüsselerlebnis verknüpft ist. Und natürlich um den Titelge-danken, dass nicht nur Künstler:innen Fans, sondern Fans auch Künstler:innen sind.

Mindestens so sehr wie unsere Erinnerungen unsere Welt- und Selbstwahrnehmung prägen, wird sie geprägt von Weglassungen, Leerstellen, dem Raum um die Erinnerungen herum. (William James, der Erfinder des Begriffs Stream of Consciousness, spricht von Fransen oder Vorhöfen des Bewusstseins.) Allerdings: Raum-Annahmen, wie Michael es an anderer Stelle nennt, legen nahe, dass es sich um Hintergrundbedingungen handelt, die so selbstverständ-lich sind, dass sie für uns zwar nicht erkennbar sind – sozusagen wie Wasser für den Fisch, deswegen aber nicht weniger bestimmend. Auch wenn sie uns nicht bewusst sind, setzen wir sie doch mit, diese Raum-Annahmen, unsere Fransen oder Vorhöfe des Bewusstseins, denn wir sind keine Fische. (Sind wir für unsere Raum-Annahmen verantwortlich?)

In der Arbeit Adore geht es vor allem um die Rolle von Künstler:innen und die Legenden, die sich um sie ranken. Es gibt aber auch viel Raum, viele Weglassungen. Michael hatte Künst-ler:innen für ein Projekt in Japan gefragt, ob sie sich erinnern können, wann sie zum ersten Mal fühlten oder wussten, dass sie Künstler:innen sind. (Was bedeutet das? Was bedeutet es in Deutschland, was in Japan? Was für jede/n einzeln/e?) Ob dieser Moment mit einem Musikstück verknüpft ist. (Hat Künstler:innenschaft etwas mit Identifikation zu tun?) Was das für Musik ist. Ob sie das Stück in Gedanken für sich durchspielen und dazu tanzen könn-ten – eine Silent Karaoke. Diese Silent Karaoke hat Michael Kress dann fotografiert und die Einzelfotos in der neuen Version in Form einer Songstruktur zusammengeschnitten. Man sieht Menschen vor weißem Hintergrund tanzen, quasi im leeren Raum.

Was ist das für ein Moment, in dem man sich dazu entscheidet, wer man sein oder was man zukünftig tun will? (Ich kannte einen Künstler, der wenige Jahre vor seinem Tod zu sei-ner Tochter gesagt hat: Ich weiß immer noch nicht, was ich werden will.) Kann dieser Mo-ment von einem Popsong ausgelöst werden oder ist er die Begleitmusik, die genau das ei-gene Gefühl trifft? (Und woher wissen zwei Gefühle, die sich treffen, dass sie zusammen-gehören?) Welche Art von Gefühl ist das – ein Gefühl der Intensität oder der Immersion, hat es mit Plötzlichkeit zu tun? (Gerade ist der deutsche Plötzlichkeitsphilosoph Karl-Heinz Boh-rer gestorben). Mit Verbundenheit? Was qualifiziert ein Musikstück, mein Leben zu verän-dern? Wo verläuft die Grenze zwischen Rezeption (z.B. dem Hören eines Popsongs) und Produktion (eigene Kunst machen)? Wenn jemand versucht, zu verstehen, was ein Popsong mit ihm macht, der ihn Künstler sein wollen lässt, und wenn er diesem Gefühl in der Kunst versucht eine Form zu geben, ist dann etwas von der Kunst bereits in dem Popsong enthal-ten?

Legendenbildung hat viel mit dem Künstlermythos zu tun, und der ist im Westen sicherlich ein anderer als in Asien. Insbesondere in Europa seit der Renaissance; stärker dann noch mit der Erfindung des neuzeitlichen autonomen Subjekts, Hand in Hand mit der Erfindung des Genies, war der Künstlermythos verknüpft mit der Fantasie von Souveränität und gottglei-cher Schöpfungskraft.

Spätestens seit Kant gibt es im europäischen Denken die Annahme, dass auch die Rezeption kreativ ist, anders gesagt: Etwas als schön zu empfinden und zu beurteilen, erfordert etwas von dem, was auch die Produktion von Kunst braucht, nämlich die Fähigkeit, ohne (von ande-ren) festgelegte Regeln einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Für Kant ist diese Fähig-keit am stärksten beim (von ihm idealisierten) Genie ausgebildet. Er schreibt:

„Genie ist das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die Regel gibt. Da das Talent, als an-geborenes produktives Vermögen des Künstlers, selbst zur Natur gehört, so könnte man sich auch so ausdrücken: Genie ist die angeborene Gemütsanlage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt.“ Das heißt, das Genie erfindet neue Regeln, und diese neuen Regeln lauscht es der Natur ab.

Allerdings: so rein und ungetrübt ist die Angelegenheit bei Kant natürlich nicht, denn auch wenn er in seiner Ästhetik versucht hat, einen Freiraum zu schaffen für ein Modell nichtau-toritären und gleichzeitig passiv-natürlichen Urteilsvermögens, haftet seiner Theorie noch eine problematische Souveränitätsvorstellung an. Dass die vermeintlich ganz zwanglose und freie Möglichkeit, Standpunkte zu bilden, implizit klassenstiftend, sexistisch und rassistisch ist, haben u.a. Pierre Bourdieu und Gayatri Chakravorty Spivak gezeigt. Kress dekonstruiert in seiner Arbeit diesen souveränen Künstlermythos, indem er ihn mit Popkultur und asiatischer Karaoke zusammenbringt – Karaoke, in der Leute ihre Lieblingssongs singen und als Fans ihre Popstars imitieren. Aber Musik und Gesang sind hier weggelassen. Werden dadurch die Raum-Annahmen über Künstlerlegenden spürbar?

SOPHIA LEITENMAYER, about:borders, 2021

Sophia Leitenmeyers Video ist gleichzeitig die Dokumentation eines politisch-aktivistischen Projekts mit den Mitteln der Kunst und eine Untersuchung des Konflikts zwischen Kunst und Politik aus der Perspektive aktivistischer Kunst oder künstlerischen Aktivismus. Ihre Arbeit reflektiert darüber hinaus, wie Leitenmayer schreibt, was „vernetzter transnationaler Akti-vismus während einer globalen Pandemie bedeutet.“

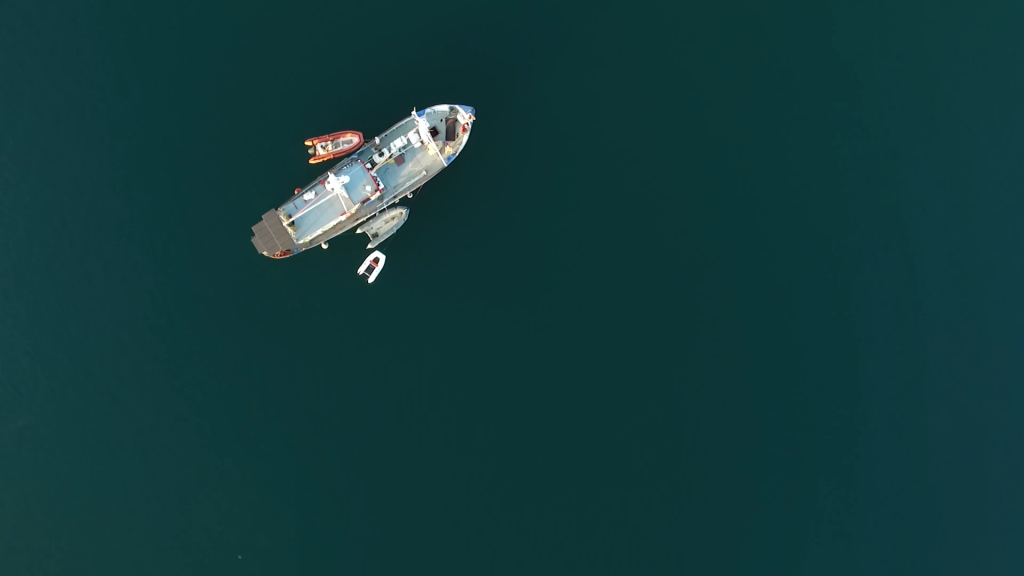

Eine Gruppe von Aktivist:innen macht sich 2020 mit einem Bulli und einem Boot auf den Weg von Deutschland nach Griechenland, um auf Lesbos die Menschenrechtbeobachtungen des Vereins Mare Librum zu unterstützen. Sophia schreibt: „Lesbos ist ein exemplarischer Mikrokosmos für den Konflikt um Menschenrechtsverletzungen in Europa – daher ist diese Insel repräsentativ und zeitweise mit viel Medienaufmerksamkeit bedacht. Freiwillige und NGOs übernehmen dort Arbeit, die eigentlich die europäische Politik […] leisten müsste.“ In Griechenland tarnen sie sich als Tourist:innen, um nicht aufgehalten zu werden, auch wenn die Polizei es merkwürdig findet, dass sie vier professionelle Kameras dabeihaben.

Die Kamera zeigt das Boot auf der Reise, auf Straßen, am Meer, Menschen sieht man keine. Man hört nacheinander Stimmen von Aktivist:innen, die aus unterschiedlichen Perspektiven über ihre Arbeit sprechen: Europäer:innen, die mit ihren Privilegien ringen, Geflüchtete, die vor Ort im Lager selbst politisch aktiv werden. Es wird über unterschiedliche Strategien ge-sprochen, wie und wann man abschalten kann und darf, es gibt sehr selbstkritische Überle-gungen darüber, was es heißt, vor Ort aktiv zu sein, aber im Unterschied zu Geflüchteten immer ein Rückfahrticket in der Tasche zu haben. Es werden all die komplexen Verstrickun-gen von Ausschlüssen und der Gefahr der Reproduktion von Machtverhältnissen erörtert. Es wird selbstreflexiv darüber nachgedacht, was es politisch heißt, diese Reise zu dokumentie-ren und was diese Dokumentation und ihre Form legitimiert. Und nicht zuletzt artikuliert Sophia Leitenmayer ihr Unbehagen angesichts der Gefahr, sich als „Teil einer Kunstinstituti-on“ in „ihren Wirkmechanismen“ zu bewegen und sie mit ihrer Kunst zu „füttern.“

Der Titel thematisiert damit zum einen die äußeren, äußerst realen und mörderischen Gren-zen, die willkürlich von Europa gezogen werden, zum anderen aber auch die inneren Gren-zen, an die die Aktivist:innen immer wieder stoßen. Dabei machen die von den sehr diversen Stimmen formulierten Konflikte klar, dass sich in-nen und außen nicht sauber trennen lassen, weil jede/r auf diversen Ebenen verstrickt ist, einfach schon dadurch, zum Beispiel Europäer:in zu sein und damit Teil eines brutalen öko-nomischen und politischen Systems. Angesichts der damit einhergehenden strukturellen Widersprüche kann man gar keine lupenreine selbstgewisse Position einnehmen, ohne sich sofort wieder in neue Widersprüche zu verstricken, denn das Phantasma einer souveränen Position selbstgewisser Unanfechtbarkeit ist selbst Wurzel des Problems.

Ein Thema der Arbeit ist aus meiner Sicht deswegen auch die widerständige und verbinden-de Kraft von (Selbst-)Zweifeln. Denn sich (Selbst-)Zweifeln zu stellen heißt nicht, es sich in einem Skeptizismus bequem zu machen, der sich gegen alles immunisiert, weil ja eh alles ungewiss ist (und der dann, wie schon Hegel gezeigt hat, in sein Gegenteil, nämlich den Stoizismus umkippt). Ebenso wichtig ist es, widerständige (Selbst-)Zweifel von innerer Selbstzerfleischung und Verzweiflung zu unterscheiden. Diejenigen, die marginalisiert und unterdrückt werden, neigen oft genug dazu, sich dann auch noch selbst die Schuld zu geben, Scham zu empfinden, und damit die Gewalt, die gegen sie ausgeübt wurde, nochmals ge-gen sich selbst zu richten.

Widerständige Zweifel sind anti-autoritär, indem sie auch die eigenen internalisierten auto-ritären Instanzen wie Schuld und Scham bezweifeln. In den Worten von Viktor Frankl: Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen.

Man kann – und muss! – unerschütterliche Prinzipien haben, gerade weil man sich immer wieder den eigenen Zweifeln stellt. Dann können sie Motor sein für Aktivismus, Kunst und aktivistische Kunst, und zwar dann, wenn Zweifel sich gegen Gewalt richtet, inklusive der Gewalt gegen sich selbst.

Cover: SOPHIA LEITENMAYER, about:borders, 2021